Vol. 3 N° 2, julio-diciembre 2021, pag. 67-77

ISSN 2618-5520 on line

DOI - https://doi.org/10.36995/j.masingenio.2021.03.02.005

![]()

Prospectiva

Tecnológica en Empresas de la Industria Alimentaria con Apoyo de la Estrategia de

Procesos

Erenio González Suárez a, *, https://orcid.org/0000-0001-6963-1327, (erenio@uclv.edu.cu)

Omar Pérez Navarro a, https://orcid.org/0000-0001-6963-1327, (opnavarro@uclv.edu.cu)

Juan Esteban Miño Valdés b, https://orcid.org/0000-0003-1033-3506, (minio@fio.unam.edu.ar)

a Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV), Departamento de Ingeniería Química, Cuba

b Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Facultad de Ingeniería, Departamento de Física, Argentina

Resumen

El objetivo de este trabajo fue presentar un anteproyecto prospectivo de desarrollo local, para empresas de la industria alimentaria en territorio cubano, con una visión competitiva a cinco años vistas. En la solución del problema prospectivo se combinan los métodos ya establecidos de los escenarios futuros y la matriz de debilidades, amenazas y oportunidades, con el Análisis Complejo de Procesos en condiciones de incertidumbre. Se estudiaron las posibilidades de producción de ácido cítrico de productos derivados de la caña de azúcar, y el efecto de los tamaños de escala en estas producciones. Al final se presentaron varios ejemplos de aplicación.

Palabras clave: ácido cítrico, caña de azúcar, desarrollo local, industria alimentaria, prospectiva tecnológica

Abstract

The objective of this work was to present a prospective blueprint for local development for companies in the food industry in Cuban territory, with a competitive vision for five years ahead. In solving the prospective problem, the already established methods of future scenarios and the matrix of weaknesses, threats and opportunities are combined with the Complex Analysis of Processes under conditions of uncertainty. The possibilities of citric acid production from products derived from sugarcane, and the effect of scale sizes in these productions were studied. At the end, several application examples were presented.

Keywords –citric acid, food industry, local development, sugar cane, technological foresight

1. Introducción

La industria alimentaria cubana de forma general, en estos momentos, está atravesando por una situación difícil en la actividad productiva proporcionando poca oferta con relación a la excesiva demanda de la población provocado esto en primer lugar porque la tecnología ampara la actividad productiva es muy atrasada, con una disponibilidad muy baja tanto en equipamiento como en tecnología, manifestándose estos problemas en altos índices de consumo de materias primas, materiales y portadores energéticos, bajando la calidad de las producciones. La materia prima afecta la oferta de productos debido a la inestabilidad de su abastecimiento, la variación constante de los precios, siendo esto una amenaza constante para la empresa [1].

Por la situación económica que atraviesa el país se ven afectados en muchas ocasiones el suministro estable de combustible cualquiera que se vaya a utilizar indistintamente. La competitividad de las empresas es un problema permanente. Se deben anticipar los escenarios que debe enfrentar una empresa y preparar las soluciones ante las debilidades y las amenazas que tendrá que enfrentar [2].

Una impronta de la época es que la tecnología incide cada vez más en las posibilidades empresariales, pero como se sabe el desarrollo tecnológico está vinculado también a la incertidumbre del desarrollo por lo que se requiere pasar de la perspectiva tecnológica tradicional que no posibilitó el desarrollo y competitividad de empresas que en el pasado lo fueron, a una prospectiva tecnológica que tendrá que descansar necesariamente en un análisis pormenorizado y multilateral de los factores y cambios tecnológicos de la empresa, para lo que la aplicación del Análisis Complejo de Procesos considerando la incertidumbre de mercado, del entorno y del parámetro tecnológico deviene en un problema cardinal de la ciencia, toda vez que es un requerimiento de la práctica y están acumulados los conocimientos generales y las herramientas para ello [3].

En el mundo nuevo se ha abierto una oportunidad que se debe aprovechar; es imprescindible llevar a cabo una planificación estratégica acertada que permita desplegar recursos para fabricar el tipo de producto que los clientes necesitan y a precios competitivos que estos puedan pagar.

El objetivo de la planeación estratégica es el manejo efectivo de los cambios, en un amplio proceso analítico y cualitativo. Una efectiva planificación estratégica puede conjugar una organización diversa, comunicar claramente los objetivos y valores, logrando la creativa integración de recursos de capital, técnicos y humanos [4].

Los procesos de mejoramiento continuo de la calidad y la productividad se implantaron con la metodología desarrollada por Torres [5] en unas sesenta empresas cubanas.

Es de interés desarrollar esta metodología teniendo en cuenta las particularidades de nuestra cultura empresarial e incorporando nuevos elementos fundamentalmente los de evaluación de nuestra industria con las herramientas del Análisis Complejo de Procesos (ACP).

El objetivo que este trabajo fue presentar un anteproyecto prospectivo de desarrollo local para empresas de la industria alimentaria en territorio cubano, con una visión competitiva a cinco años vistas.

2. Materiales y Métodos

2.1. Los Materiales

En las condiciones de Cuba se debe estudiar el desarrollo potencial de la industria a partir de la caña de azúcar, se fundamenta en las posibilidades de la biomasa como fuente de productos químicos y energía que será económicamente factible sólo mediante una sólida integración agroindustrial, pues en la evolución del uso de los subproductos es ahora el momento de que las producciones derivadas comienzan a integrarse estrechamente con las azucareras, de modo que puedan aprovecharse las ventajas de una y otra producción desde el punto de vista tecnológico, energético, y de situaciones coyunturales del mercado azucarero donde los residuos agrícolas y efluentes industriales correctamente utilizados puedan pasar a jugar un papel importante en la competitividad de la industria de la caña de azúcar.

2.2. Los Métodos

1) La Matriz DAFO: propuesta por Cunningham [6] y ampliada por González [7], se usará para

el análisis de la biomasa, ver tabla 1.

En un número importante de alternativas, las “economías de escala” deben responder a los volúmenes disponibles de materias primas, para minimizar la transportación, manipulación y reducir gastos asociados a estas operaciones. De igual forma las escalas estarán influidas por la demanda local de los productos, lo que permite costos más favorables de comercialización. Estas consideraciones no contradicen las economías de escalas mayores que imponen determinadas producciones con tecnologías de más complejidad y con intensidad de capitales mayores.

Tabla 1. Matriz DAFO de la biomasa

|

Fortalezas |

Debilidades |

|

· Recursos abundantes. · Cadena insumo producto. · Costos. · Tecnologías Simples · Estructuras de Costo que obliga al regionalismo |

· Escaso desarrollo de infraestructura tecnológica · Problemas de integración energética no resueltos |

|

Oportunidades |

Amenazas |

|

· Posibilidades de explotación colaborativa. · Recursos subexplotados · Posibilidades de incorporación del valor agregado en la propia región. · Desarrollo sostenible. |

· Limitaciones de capital para el desarrollo |

|

· Competencias en el mercado de productos establecidos. |

Fuente: Cunningham [6] y González [7]

2) El Análisis Complejo de Procesos (ACP): como vía para lograr la intensificación de los

procesos tecnológicos de la industria química, consiste en un amplio análisis científico-técnico y técnico-económico de un proceso existente o concebido, en lo referente a las posibilidades de una realización óptima de los objetivos previstos, por ello constituye un elemento importante para tomar decisiones más científicas y responsables.

Una característica esencial que diferencia al ACP de los métodos tradicionales, es que este no está dirigido a la eliminación de fuentes de pérdidas dispersas a los modos de trabajo inefectivos, sino al logro y aprovechamiento de las posibilidades del proceso, cuyo origen está ante todo en el desarrollo científico técnico.

Coincidente con esta necesidad práctica, el ACP a través de su complejidad ha venido abordando con éxito la consideración de la incertidumbre tanto de la disponibilidad del equipamiento como de los parámetros de operación de equipos e instalaciones industriales o para determinar la necesidad de la profundización científica a través de investigaciones previas basadas en los trabajos de los clásicos [8].

Por lo que no es posible realizar un estudio de Prospectiva Tecnológica sin considerar los modernos métodos de Análisis Complejo de Procesos.

3) Prospectiva tecnológica y ACP en la estrategia de desarrollo de la industria alimenticia.

Como se conoce, en los últimos años se incrementó el nivel de incertidumbre y complejidad de la vida social y de la transformación económica, política, científica y tecnológica en un mundo cada vez más interdependiente, además y desafortunadamente, desde el momento en que concibe un proceso industrial hasta su realización y maduración transcurre un periodo más o menos largo de tiempo. Por otro lado, frecuentemente existe incertidumbre en algunos de los datos para el diseño de los equipos de la planta industrial y muchas veces en el proceso de construcción y montaje de una instalación se introducen cambios que modifican el diseño del autor del proyecto, esto trae como consecuencia que las condiciones reales a las que se opera un sistema industrial difiera de las que se consideran en su proyección, por lo en la proyección de una nueva instalación se requiere considerar la incertidumbre de los aspectos tanto técnicos como económicos.

Por todo lo anterior, considerar la incertidumbre en el diseño y escalado de los procesos de la industria química y fermentativa se hace un problema cardinal de la ingeniería de procesos, como se comprende es una necesidad y además existen bases científicas para enfrentar este reto.

Los problemas de incertidumbre en la ingeniería de procesos, así como los principios metodológicos para su consideración en el diseño de nuevas instalaciones fueron ordenados por Gómez Pérez y otros [9] en cuatro direcciones, a saber:

· Los aspectos relacionados con la determinación del mejor ajuste del diseño un proceso a los cambios futuros;

· Los aspectos concernientes a la incertidumbre de los datos de diseño de los equipos;

· Los aspectos relacionados con la consideración de las fallas operacionales de los equipos componentes del proceso tecnológico el diseño de instalaciones completas;

· Los aspectos relacionados con el efecto de los cambios en el entorno, en el diseño y operación de instalaciones de procesos químicos.

Todo parece indicar que son precisamente las inciertas y complejas circunstancias que se presentan hoy ante la casi totalidad de las organizaciones, en cualquier lugar, lo que hace difícil suponer que estas pueden mantenerse y expandirse en el futuro sin contar con una apreciación suficientemente clara de los posibles caminos que podrían emprender en lo adelante y de las implicaciones que tendrían las decisiones que se tomen en el presente en relación con el porvenir.

De lo que se trata aquí, es de esa función que en el marco de la actividad gerencial tiene como propósito crear una capacidad anticipatoria ante las distintas situaciones que podrían ocurrir y que afectarían a la organización; de la preparación de concepciones y propuestas a tomar ante cada una de las posibles circunstancias, a partir de la evaluación del presente y establecer los nexos y conexiones del presente los futuros posibles y probables.

El término “prospectiva”, cuya aparición se ha hecho frecuente en la literatura especializada, expresa la idea de búsqueda de posibilidades, exploración de nuevos campos, localización de recursos. Este concepto, que adelanta al más tradicional de pronosticación , que se refiere esencialmente al conocimiento de antemano de qué puede ocurrir, pero sin una posición proactiva o de acción modificativa del posible curso de los acontecimientos, constituye un tipo de reflexión que conduce el análisis y proyección de las múltiples alternativas o variantes que, con determinadas probabilidades, pueden existir en el futuro, partiendo de las posibles actitudes y comportamientos de los diferentes factores o actores que intervienen en una situación o problema y que determinan la adopción de distintas estrategias factibles. Es decir, ya hoy resulta totalmente insuficiente (aunque imprescindible en un principio) contar solo con un conocimiento anticipado de qué puede ocurrir, sino que es necesario, además crear las condiciones para poder actual antes. En esto estriba una diferencia esencial entre ambos conceptos mencionados [9].

Cuando a la función “prospectiva” se le adiciona el calificativo de “tecnológica” lo que se subraya con esto es el especial significado de esta ultima esfera en el contexto de la reflexión prospectiva y, en especial, de la que se aplica en los marcos empresariales. Ello, en otro orden, obedece a dos causas principales; la primera es que el factor tecnológico, entendido aquí como innovación tecnológica, constituye un componente esencial del logro de la competitividad; la segunda razón, debido a la debilidad crónica que, en general, se presenta en este aspecto clave de la efectividad y la competencia en los países no desarrollados [10].

El síntesis, lo fundamental es por tanto examinar el lado tecnológico en estrecha conjunción con los restantes ingredientes de la actividad de la organización; la influencia de la tecnología sobre ellos y de estos sobre la primera [4] ver tabla 2.

Tabla 2. Comparación de la previsión y de la prospectiva

|

Aspectos |

Previsión clásica |

Prospectiva |

|

|

|

|

|

Visión |

Parcial |

Global |

|

Variables |

Cuantitativas, objetivas y conocidas |

Cualitativas (cuantificables o no) Subjetivas (conocidas u ocultas) |

|

|

|

|

|

Relaciones |

Estáticas; estructuras constantes. |

Dinámicas, estructuras evolutivas |

|

|

El pasado explica el futuro. Único y seguro |

El futuro es la razón de ser del presente Múltiple e incierto |

|

|

|

|

|

Métodos |

Modelos deterministas y cuantitativos |

Análisis intencional: modelos cuantitativos (análisis estructural) y estocásticos (impactos cruzados) |

|

Actitud a futuro |

Pasiva o adaptativa |

Activa y creativa. |

Fuente: elaboración propia (2021)

Los estudios prospectivos y sus resultados deben ser considerados como elementos fundamentales en el proceso de planificación y gestión económica a los distintos niveles de la sociedad y, en términos más generales, como parte de los sistemas anticipatorios orientados hacia la formalicen de políticas de desarrollo y la toma de decisiones [4] [10].

3. Resultados y Discusión

3.1. Aplicación de la Matriz DAFO a la industria alimenticia de la región central de Cuba.

Se debe construir a partir de las siguientes amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades.

1) Amenazas.

Muchas de las materias primas e insumos son de importación y provienen de mercados inestables.

Política de precios en relación con las materias primas y los productos terminados.

Elaboración de productos similares a los nuestros por otras entidades para la venta en divisas (competencia)

Situación económica financiera del país con el incremento del bloqueo.

Política de salarios.

2) Debilidades.

Inestabilidad de la fuerza de trabajo y deficiente selección de la misma.

Poco aprovechamiento de la fuerza técnica.

Deficiente sistemas de calidad.

Mal estado técnico del equipamiento e insuficiente mantenimiento.

Insuficiencias de transporte y débil control a las unidades administrativas.

Estado de no confiabilidad de la contabilidad y pobre gestión de cobro.

Indisciplina tecnológica y falta de exigencia administrativa.

Deficiencias en la planificación del trabajo (poco cumplimiento de las tareas).

3) Fortalezas.

Capacidad de producción instalada y características de la mayoría de nuestras producciones.

Potencial técnico con que cuenta la empresa.

Diversidad de producciones y alternativas de utilización de las materias primas.

Prioridad para la capacitación y existencia de una escuela provincial para ello.

Espíritu de trabajo y voluntad para enfrentar las limitaciones de recursos por todos..

Mejoramiento de la atención al hombre y nuevo estilo de dirección.

4) Oportunidades.

Nuevas política comerciales, ampliación de la red de tiendas para la venta en divisas e intereses de nuevos clientes, lo que posibilitan la ampliación del mercado.

Política del Gobierno en cuanto a la producción de alimentos.

Desarrollo Científico Técnico, posibilidad de adquirir nuevas tecnologías y publicidad en eventos nacionales e internacionales de nuestros productos.

Política del MINAL en relación con la capacitación a trabajadores, técnicos y dirigentes

Posibilidad de adquirir en divisas: equipamiento, materias primas, materiales, transporte, etc., para mejorar la calidad de los productos y la atención al hombre.

Posibilidad de perfeccionamiento de la estructura empresarial.

Como resultado del análisis de las necesidades de insumos de la industria alimentaria se concluye que el aseguramiento de los productos químicos para la industria alimenticia incluye en orden de prioridad:

a) Polvo de hornear,

b) Bicarbonato de sodio,

c) Maicena,

d) Ácido Cítrico

Teniendo en consideración las posibilidades de garantizar la provisión de maicena y de bicarbonato en el país con la producción de la Planta de Glucosa de Cienfuegos, los investigadores del área de alimentos de la Facultad de Química y Farmacia de la UCLV, continuaron con el estudio de la producción de ácido cítrico.

3.2. Aplicaciones de la producción de Ácido Cítrico

El 75% de la producción de ácido cítrico se utiliza en la industria alimentaria como acidulante, tampón, emulsificante, estabilizador de grasas y aceites y para acentuar el sabor. Se usa también en la preparación de bebidas, con y sin gas, helados y productos de pastelería.

El 15% de su producción tiene uso industrial, principalmente en detergentes, limpieza de calderas, acondicionador de agua, pulido de aceros inoxidables, y en las industrias del cuero y textil como mordientes.

El 10% de la producción se emplea con fines farmacéuticos en jarabes, pastillas, ungüentos, preparados digestivos en forma de sales de Na y K y de citrato de Fe para combatir la anemia.

El ácido cítrico es uno de los ácidos orgánicos que más se utilizan en el mundo. Es un ácido dibásico y ello permite la formación de sales neutras, una de tipo monoalcalina y dos sales diferentes dialcalinas. También forma sales complejas solubles con varios iones metálicos.

Abunda en el reino vegetal, especialmente en los productos cítricos (limón, toronja, naranja) y, en el jugo de limón se encuentra a una concentración de alrededor de un 70 %.

Hay dos procesos diferentes para producir ácido cítrico: el proceso de fermentación sumergida y el proceso de fermentación superficial. Para producir una tonelada de acido cítrico, se necesitan alrededor de 3 toneladas de sacarosa.

La capacidad mundial es de aproximadamente 629 mil toneladas con una producción estimada de 450 mil toneladas. El crecimiento anual es de 3 a 5%, es decir que se producen entre 13 y 22 mil toneladas más cada año. El mercado es favorable en la actualidad debido a los precios y la oferta abundante [10].

En el siguiente cuadro se resume la capacidad instalada de las plantas productoras de ácido cítrico a nivel mundial y por regiones ver tabla 3 [11].

Tabla 3. Capacidad mundial de producción de ácido cítrico

|

Región |

Plantas |

Ton/año |

|

África |

2 |

9 000 |

|

Asia |

18 |

80 000 |

|

Europa |

15 |

300 000 |

|

Norteamérica |

6 |

180 000 |

|

Latinoamérica |

6 |

60 000 |

|

TOTAL |

47 |

629 000 |

Con relación al mercado internacional de ácido cítrico, la información estadística no es mundial por lo que en el siguiente cuadro incluyen únicamente algunos datos, ver tabla 4 [12]..

Tabla 4. Mercado internacional de ácido cítrico

|

|

Estados Unidos |

Comunidad Económica Europea |

Japón |

|

Producción |

138,000 |

161,000 |

12,000 |

|

Importación |

63,500 |

32,000 |

13,000 |

|

Exportación |

7,000 |

89,000 |

s/datos |

|

Consumo aparente |

194,500 |

104,000 |

25,000 |

Los principales productores en el mundo, tiene todo ellos capacidades que rebasan las 20 mil toneladas anuales.

3.3. Métodos de obtención comercial de ácido cítrico.

Según la literatura reportada y consultada la obtención del Ácido Cítrico de modo general se puede agrupar en tres métodos básicos [12]:

· Método 1: Extracción de fuentes naturales empleado para ello la materia prima como:

a) Jugos diluidos, b) Jugos diluidos tratados (fermentados), c) Jugos concentrados

· Método 2: Síntesis química.

· Método 3: Conversión fermentativa de fuentes azucaradas.

3.4. Diseño de una instalación para la obtención Ácido Cítrico

1) Etapas del Proceso

El proceso de producción de ácido cítrico a partir de mieles finales como sustrato fundamental en la etapa fermentativa, conjuntamente con el crecimiento y propagación del inóculo es considerado como un proceso discontinuo, el tiempo de reacción necesario es de unos 7 días.

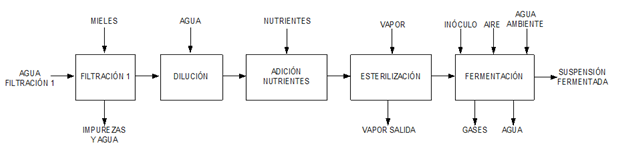

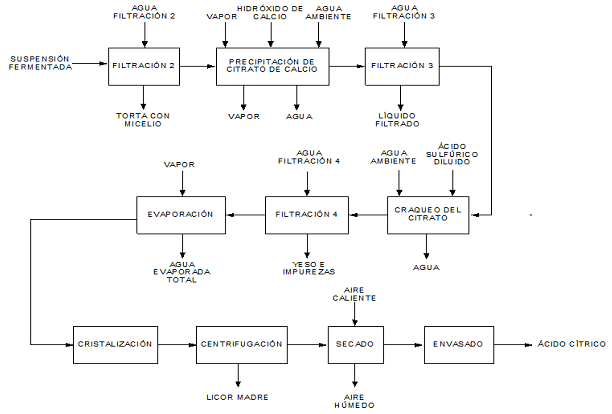

Las etapas del proceso son las que se presentan a continuación, ver figura 1:

|

|

|

|

Fig. 1. Operaciones unitarias para elaborar ácido cítrico a partir de mieles de caña de azúcar

Fuente: Pérez Martínez [13]

En la tabla 4 se presenta el análisis económico para las diferentes capacidades de producción de ácido cítrico.

Tabla 4. Análisis económico para diferentes capacidades de producción de ácido cítrico

|

Capacidad (ton ácido/año) |

1CFI USD |

2CTPUSD |

ValorUSD/año |

GananciaUSD/año |

Retorno% |

|

50 |

1 148 270,1 |

234 152,0 |

165 642 |

-68 509,8 |

- |

|

500 |

4 383 952,9 |

1 911 305,6 |

1 656 278 |

-255 027,6 |

- |

|

1 000 |

6 613 418,9 |

3 368 834,8 |

3 312 556 |

-56 278,8 |

- |

|

2 000 |

9 989 921,2 |

6 153 866,4 |

6 625 112 |

471 245,5 |

4,7 |

|

4 000 |

15 121 278,4 |

11 451 040,9 |

13 226 571 |

1 775 530 |

11,7 |

|

5 000 |

17 230 353,3 |

13 791 202,7 |

16 562 780 |

2 771 578 |

16,0 |

|

6 000 |

19 274 198,7 |

15 051 389,6 |

19 875 336 |

4 823 946,3 |

25,0 |

|

7 000 |

21 121 535,1 |

19 112 218,7 |

23 187 892 |

4 075 673,2 |

19,2 |

|

1CFI: costo fijo de inversión; 2CTP: costo total de producción

Fuente: elaboración propia (2021)

En la tabla 5 se presenta el análisis dinámico y la demanda de materias primas sabiendo que se requieren (4 ton miel / ton ácido cítrico).

Tabla 5. Análisis dinámico y demanda de materias primas

|

Capacidad (ton acido/año) |

1VAN (en USD) |

2TIR (en %) |

3PRD (años) |

Demanda (ton miel/año) |

A moler (ton caña /año) |

|

2 000 |

4,846,636.23 |

38 |

6.20 |

8 000 |

307 692.30 |

|

4 000 |

18,177,793.31 |

123 |

2.00 |

16 000 |

615 384.60 |

|

5 000 |

26,137,989.84 |

183 |

2.00 |

20 000 |

769 230.75 |

|

6 000 |

25,127,001.61 |

166 |

1.10 |

24 000 |

923 076.90 |

|

7 000 |

52,669,351.34 |

396 |

0.90 |

28 000 |

1 076 923.00 |

1VAN: Valor Actualizado neto; 2TIR:Tasa interna de retorno

3PRD: Período de recuperación de inversión a valor actualizado

Fuente: elaboración propia (2021)

Después de analizar la tabla 5, se valora que los centrales existentes en nuestro territorio según los estudios preliminares no poseen la capacidad de obtención de (caña a moler/año), en este sentido se refleja que para un mínimo de 2 000 (ton ácido cítrico) se necesita un máximo a moler de 307 692.30

(ton caña de azúcar/año) con las cuales no contamos, lo cual se corrobora a partir de datos obtenidos de la industria en la provincia de Villa Clara [14], donde se plantea, que nuestros centrales alcanzan un máximo de 46 200 (ton/zafra), y en este caso específicamente el de mayor capacidad que es el central “Héctor Rodríguez”, en Sagua “La Grande”, solo produce un total de 4 600 (ton/día) considerando aun insuficiente esta capacidad para la obtención del mínimo de acido cítrico. Con ello podemos afirmar que no poseemos las condiciones requeridas en nuestro territorio para acometer una tarea de este tipo, contando para ello con las muestras tomadas en nuestra investigación por lo cual nos vemos en la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento existentes en el mundo, iniciando así un estudio profundo para buscar la mayor cantidad de información existente en países productores de azúcar de caña.

Una vez concluido dicho estudio nos damos cuenta que en el área de América central existen las capacidades exigidas de materia prima, para la obtención de ácido cítrico, pero a su vez debemos diferenciar los centrales que poseen dentro de su proceso productivo las destilerías de alcohol, por no resultar apropiados para nuestro estudio, para ello hablamos de un total de 10 centrales, 4 de ellas poseen las destilerías de alcohol por lo cual quedan fuera de nuestro interés.

En este caso el ingenio F posee una capacidad máxima de 2 580 000 (ton caña de azúcar/año), con lo cual se obtendrán 20 317.5 (ton ácido cítrico/año), siendo de nuestro interés realizar los contratos necesarios, al ser el de mayor capacidad de materia prima que encontramos, por otra parte analizamos que la menor producción se da en el ingenio A con 500 000 (ton caña de azúcar/año) para obtener 3 937.5 (ton ácido cítrico/año) considerándola aún muy superior a las alcanzadas con el Central “Héctor Rodríguez”, por lo que podemos concluir que la respuesta acorde a nuestras necesidades radican en el exterior y no dentro de nuestro territorio.

Si analizamos los costos de cada inversión por separado, fácilmente nos damos cuenta que al utilizar la materia prima de los ingenios de América central el PRD arroja un tiempo de 2 años para el ingenio de menor capacidad y un PRD de 1 año para el central de mayor capacidad, con lo cual, podemos afirmar que es rentable invertir en dicho proceso con resultados muy superiores a los que se obtendrían en el territorio.

4. Conclusiones

1. Es factible abordar el estudio para el desarrollo de la industria alimentaria mediante un análisis prospectivo que se apoye en las técnicas del Análisis de Procesos.

2. No existen posibilidades tecnológicas en las instalaciones de la industria del territorio nacional para lograr la solución de la demanda de ácido cítrico.

3. El estudio realizado permite obtener nuevas fuentes de materias primas rentables en el exterior, al no contar con ella dentro del territorio nacional.

Referencias

[1] E. González Suárez, R. Cortes Martínez,, J. E. Miño Valdés “Métodos Matemáticos en la estrategia de procesos para la solución de problemas en la Industria Química” ISBN 978-987-86-5856-82 Imprenta Libertad, publicado en Posadas Argentina (2020)

[2] G. Rabassa Olazábal, E. González Suárez, J. E. Miño Valdés, A. Pérez Sánchez, A. Pérez Martínez. “Procedimiento para la evaluación de oportunidades de negocio en la industria azucarera”. Visión de futuro Año 13, Volumen Nro 20, Nro 2, pp. 153-174, julio–dic. (2016)

[3] A.M.de Armas Martínez , E. González Suárez, L. Zumala Carregui, V. Kafarov, H. Oquendo Ferrer, F. Ramos Miranda, Y. Albernas Carvajal. “Procedimiento de evaluar alternativas para transformar instalaciones de la industria de la caña de azúcar en biorrefinerías”. Revista Universidad y Sociedad, Vol.12 Nº5, sep-oct (2021)

[4] E. González Suárez, “Utilización del Análisis de Procesos en la intensificación de la producción de distintas industrias de Cuba”. Tesis para obtención del grado de Doctor en Ciencias, (1991).

[5] M. Fernández Font, “Prospectiva Tecnológica en Gestión tecnológica y Competitividad”. Editorial Academia. La Habana, marzo (1995).

[6] O. Pérez Navarro, E. González Suárez, D. Concepción Toledo, N. Ley Chong. “Los procesos y la asimilación de tecnologías para el perfeccionamiento y desarrollo de la industria agroalimentaria”. Universidad y sociedad, Vol.12 Nº3, pp.364- 369, mayo – junio (2020).

[7] R. Cunnigham, CYTED: El subprograma IV “Biomasa como fuente de Productos Químicos y Energía y sus proyectos de Investigación Precompetitiva y Redes Temáticas”. Bs As, (1995).

[8] G. Rabassa Olazábal, A. Pérez Martínez, “Necesidades, limitaciones y proyecciones de los estudios de oportunidades de negocios en la industria azucarera”. Centro Azúcar, Vol.42, Nº3, pp.1-9. ISSN: 2223-4861. Referenciada por CITMA e Indexada en: DOAJ, Latindex, CubaCiencias, Fuente Académica, Informe Académico disponible URL en: http://centroazucar.qf.uclv.edu.cu /media/articulos/ PDF/2015/3 /1%20Vol% 2042%20No3%202015.pdf. (2015)

[9] C.R. Gómez Pérez, H. Oquendo, P. Galindo Llanes, L. Ramos Sánchez; “Procedimiento para enfrentar las tareas de diseño en la industria azucarera y sus derivados”. Revista Mexicana de Ingeniería Química, Vol.11, Nº2 (2012).

[10] A. Montero, E. Guerra Rodríguez, E. González Suarez, “Estudio de la posibilidad de producción de ácido cítrico en el central azucarero Uruguay” Revista ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar Vol.53 Nº2 pp 66-67, mayo- agosto (2020).

[11] I. González Herrera, G. Rabassa Olazabal, A. Pérez Martínez, E. González Suárez, E. Castro Galiano. “Herramienta para apoyar la toma de decisiones en el desarrollo de las biorrefinerías”. Revista Mexicana de Ingeniería Química. ISSN 1665-2738, URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin= NO%20ORIGIN%20DEFINED. Vol.15 Nº3 pp 943-951. (2016).

[12] A. Montero, L. E. Guerra Rodríguez , E González Suarez. “Estudio de la posibilidad de producción de ácido cítrico en el central azucarero Uruguay”. Revista ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar Vol.53 Nº2, pp. 66-67, mayo- agosto (2020).

[13] A. Pérez Martínez; M.C. Julián; E González Suárez, C. R. Gómez, H. Oquendo, P. Galindo, L. Ramos; “Procedimiento para enfrentar las tareas de diseño en la industria azucarera y sus derivados”. Revista Mexicana de Ingeniería Química, Vol.11, Nº2 (2012).

[14] L. E. Guerra. “Sustitución de agentes químicos agresivos en pre-tratamiento ácido de residuos lignocelulósicos agroindustriales”. Caso: bagazo de caña de azúcar”. Tesis en opción al grado Científico de Doctor en Ciencias Técnicas. UCLV, Dic.(2018).